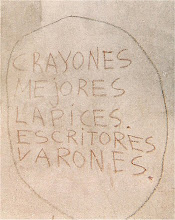

(ilustración página 4)

Hace algunos años, quizá bastantes para comenzar a configurar un mito, las paredes de Rosario aparecieron cubiertas por unos extraños “graffiti” que no descuidaban la composición “gráfica” de sus trazos, ni los colores de sus dibujos.

Pequeños, como si se exhibieran no sin algún recato a la lectura de los rosarinos, pero al mismo tiempo lo suficientemente visibles para lograr atraer su distraída mirada, irrumpía en ese flujo caótico de cuerpos y símbolos que constituye el tránsito urbano para instaurar su contundente e inquietante sentido. Desde su brevedad, a la manera de verdaderos asertos donde se manifestaba, como en remalazos (sic), toda una “cosmovisión” crítica y revulsiva, interpelaban a los transeúntes para enfrentarlos a un conjunto de “verdades” generalmente desoídas por la opinión o el conocimiento público.

“Si los hombres/fuesen todos militares/en el mundo no habría paz./Tampoco maestros/ejemplares”.

En la ingenua elementalidad de su decir, estos textos, modelados por las simetrías de las rimas y las unidades métricas que caracterizan al lenguaje de la poesía, se exponían como la realización de un acto acaso ritual, donde la sentencia se mezclaba con la admonición en una amalgama discursiva que evocaba la textura de los proverbios y de los refranes. Dichos para los otros (dicho por los otros), presuponían la infalibilidad de sus vínculos interlocutivos y de sus efectos pragmáticos, puesto que solamente cobraban sentido si se los pensaba desde el lugar conjetural de sus destinatarios.

Algo, sin embargo, los diferenciaba del refrán y del mito: su falta de anonimato. Estos textos se mostraban como producto de un autor, cuyo nombre –Cachilo- se inscribía no sólo como firma, sino también como constituyente de los mismos textos. Cachilo, Alberto Cachilo, aparecía de ese modo como el nombre propio donde su escritura se sostenía.Pero Cachilo también es el nombre de un pájaro. Por ello, el nombre de su autor se mostraba tanto como un efecto de revelación como un encubrimiento, dado que por una parte descubría todo un universo de sentido que dibujaba las formas nítidas de su imagen (las formas de la libertad, del canto, del vuelo sobre la inmensidad del mundo), y por otra parte eludía, como lo hacen los seudónimos, toda referencia al nombre original y verdadero.

De esta manera, lo esencialmente misterioso de los textos de Cachilo era su autor. Confieso que, como mucha gente, imaginé o inventé múltiples identidades para Cachilo: así, creí que Cachilo era un muchacho, o un grupo de muchachos, que salían a escribir esos graffiti en un clima festivo o irreverente; también que era un escritor que manifestaba en esas inscripciones las caras ocultas de su personalidad; del mismo modo, supuse que Cachilo era un nombre real, el nombre de alguien que, por razones ignotas, trajinaba las calles de la ciudad para hacerme llegar la enseñanza de su palabra y de su mensaje.Con el tiempo descubrí que Cachilo era ese (sic) especie de “outsider” o perfecto marginal que en el lenguaje de los argentinos llamamos linyera; (sic) Pero además, y como si ello no fuese suficiente para trazar los rasgos de su imagen, también descubrí que poco tenía que ver con los modos y los sistemas de pensamiento de la gente normal: Cachilo era lo que en la nomenclatura científica de la nosografía se llamaría un alienado, alguien que había cortado, seguramente para siempre, las amarras que podían atarlo a la “racionalidad” del pensamiento cuerdo.

Movido, por una profunda curiosidad, que alimentaba lo mítico de su historia y lo fascinante de su escritura, comencé a indagar en el conocimiento que de él tenían otras personas. Fue así como hallé testimonios de quienes habían tomado a Cachilo como objeto de sus investigaciones y de sus creaciones: de Norberto Campos, que se propuso la ímproba tarea de recopilar su obra; de Manuel Aranda, que me hizo conocer las notas y reportajes que sobre Cachilo publicara la revista Risario; de Norberto Púzzolo, que realizara una muestra fotográfica sobre Cachilo; de Graciela Cariello, que escribiera un bellísimo poema –“Letras”- a partir de un epígrafe que cita uno de sus textos. El hecho de que personas tan importantes e ilustres para la cultura de la ciudad se hubieran ocupado de Cachilo me hizo advertir las repercusiones y las resonancias que habían cobrado su obra y su figura.

Sin embargo, nunca sentí deseos de conocer personalmente a Cachilo. Pienso que pude valorar sus textos sin necesidad de entablar un vínculo personal con él, seguramente que por respeto a su especial condición, pero también por el deseo de mantener incólume cierta representación mítica de su persona.

Porque para mí, Cachilo es más que padre, hijo de su propia obra. O para decirlo de otro modo, el Cachilo del que todos hablamos no existe más que como una composición que sus textos han urdido, como un personaje que engendró su escritura al obliterar toda posibilidad de pensarlo independientemente de ella.Porque solamente la figura divina de un “loco” podría hacerse cargo, imaginariamente, de ese discurso que nos sorprende con lo intempestivo y lo crudo de sus enunciados. Quién si no un “loco”, con todo lo que connota ese término en nuestro país, podría decir las cosas que dice Cachilo: desde la información de efemérides que exhorta a la movilización popular hasta el cuestionamiento de las jerarquías políticas y sociales; desde la recuperación de ciertas formas gauchescas del habla popular hasta la figuración escatológica de la sexualidad en un discurso sin embargo reivindicatorio de la mujer; desde el saber sobre la vida que se ofrece en consejos y máximas hasta la visión “patriótica” que reitera los tópicos más valorados del nacionalismo político y cultural como modo de construir una identidad colectiva.

Contempla desde esa perspectiva, la escritura de Cachilo, como la de tantos escritores afamados y honrados por los hombres, se convierte en un registro descarnado de las cuestiones críticas con que se enfrenta una sociedad, en una especie de conciencia aguda y zumbona que, de manera militante, insiste en grabar cotidianamente el texto de sus denuncias y exhortaciones con la misma insistencia con que lo haría la letra de cualquier revolucionario o profeta que pretendiera salvar a la humanidad.

Pero la escritura de Cachilo no es la de un revolucionario ni la de un profeta: esencialmente extraña a cualquier estrategia de poder, se presenta por el contrario como una escritura “por fuera” del poder, como una escritura que deliberadamente se sustrae de las causas religiosas o partidarias, es decir, de las causas gregarias, para asumirse como la forma acrática y por ella intrínsecamente individualista de los discursos artísticos. En todo caso, si se tratase de dibujar la figura de algún tipo social donde pudiera reconocerse la escritura de Cachilo, ella sería la del juglar, la del bardo, o, por qué no, la de nuestro telúrico payador.Sin embargo, ésa sería una faceta de su escritura, aquella que remite a cierta tradición popular dentro de la poesía hispanoamericana y de la que da cuenta su predilección por las rimas y las simetrías eufónicas. Pero también habría, junto con ella, otra faceta que remitiría a cierta tradición, ya no clásica si no moderna, de la poesía europea: aquella que, desde fines de siglo XIX, incorpora la dimensión gráfica y espacial de la textualidad de los poemas, para convertirlos en objetos estéticos de percepción no sólo auditiva sino también visual.

Postular semejante linaje no debería inducir a suponer, de cualquier modo, que la obra de Cachilo sea una obra “poética” en el sentido convencional del término. Si se lee atentamente sus textos, se advertirá que en muchos casos desisten de participar de las normas gramaticales con que construimos nuestros enunciados, y por ellos se leen como textos no sólo gramaticales sino además carentes de sentido o significación (es sabido que muchas veces el sentido es esencialmente gramatical). En esos lugares, donde una alocución se desvanece en el afuera imposible de la lengua, creemos advertir ciertos fulgores ya no de sentido sino de algo siniestro a lo que llamamos, por comodidad convencional pero también como un modo de aventar el espanto de su presencia, “locura”.

Así, la escritura de Cachilo se muestra como una escritura radicalmente extraña. Situada siempre más allá de la legalidad de los discursos que pretenden regular el sentido de los seres y las cosas, constituye una especie de caso límite, la forma inquietante y misteriosa de una letra que nos viene a interpelar desde los bordes y las márgenes de todo lo que constituye la inteligibilidad socialmente instituida del mundo.

En tal sentido, se trata de una escritura irredenta. Fatalmente diseminada por las superficies infinitas de la arquitectura urbana, se lee finalmente como la irrisión de la cultura letrada y libresca. Si para ese cultura el libro es la forma ejemplar de la comunicación escrita, con todo lo que comporta de privacidad el ejercicio de esa comunicabilidad, la escritura de Cachilo, al ofrecerse y ofrendarse a la lectura pública, abierta, colectiva, somete a esa cultura a la prueba de sus límites y sus supuestos, al afirmar otras y otros modos de circulación y consumo de los textos.Cierta crítica y cierta tradición entienden que las formas de la poesía moderna son las que registran el mundo urbano de las grandes masas, en sus desplazamientos anónimos y colectivos por las calles de la ciudades a las que fatigan con su andar incesante. Pero esa crítica y esa tradición no pensaron un espacio de significación o una lógica poética que se sustrajeran del circuito de comunicación libresco, para hacer de las multitudes ya no un tema o un tópico poético sino el actor privilegiado que consumara ese circuito comunicativo.

Los textos de Cachilo, pequeños, concisos, certeros como las verdades que solamente producen los iluminados, proponen esa mutación de los habitantes de la ciudad al convocarlos a la participación y al protagonismo “poéticos”. A reproducirse y multiplicarse ilimitadamente parecen buscar, desde el frágil fulgor de sus colores, la mirada de todos los transeúntes para ofrecerles el espectáculo de su mensaje.Aceptarlo y difundirlo, como se propuso hacerlo este grupo que cumplió su obra, acaso sea la forma mas (sic) justa de reconocer y honrar sus valores, aunque implique la paradoja, seguramente insalvable, de transponer su irredenta escritura en una versión inevitablemente libresca. Ella posibilitará, sin dudas, una lectura más plena –ya que no más leal- de esas inscripciones tan imprevistas como proliferantes que podrían (o que deberían) habernos sorprendido a la vuelta de cualquier esquina.

Roberto Retamoso

Revista Signos nº 4, noviembre 1991, p. 2-3-4.

(ilustración página 3 por Gregorio Zeballos)

(Con muy leves diferencias esta nota aparece también como prólogo del libro "Doble Filo" (1991) (2º ed. 1999). También es un capítulo de "La dimensión de lo poético". Buenos Aires, Héctor Dinsmann, junio de 1995.)