El “Poeta” Aragón y Cachilo, el “Poeta de los Muros”, dos personajes ciudadanos que fueron adoptados con entrañable cariño por los rosarinos

Nacidas de una necesidad colectiva de construcción de módicas leyendas urbanas, las figuras de Alfonso Alonso Aragón y de Higinio Maltaneres son protagonistas de una saga popular rosarina que encrespa a los historiadores académicos que cuestionaban esa cuasi sacralización de los marginales. La gente, empero, los aceptó como personajes de su folclore ciudadano, más allá del paulatino olvido al que están sin duda predestinados.

Alfonso Alonso Aragón, un palenciano nacido en Monzón en 1891 y muerto en Rosario en 1974, había llegado a esta ciudad en 1921, después de haber trabajado en Buenos Aires como capataz de una cuadrilla de hombres-sándwich, desde 1910, año de su arribo a la Argentina.

Mezclado en el ambiente nocturno rosarino con periodistas, actores y escritores que lo consideraron dislatado poeta, afirmó Wladimir Mikielievich, su ingenuidad y corto entendimiento lo hicieron pronto blanco de las bromas de esa cofradía. La mayor de ella fue convencerlo de encarnar al legendario Rey Momo de los carnavales en los corsos que hacia 1930 alegraban la ciudad.

Él asumió ese rol hasta creerse casi el mítico soberano y lo hizo durante más de 30 años, en los que su esmirriada figura vestida con un manto real y portando el cetro de rigor sobre una carroza, fue capturada por innumerables fotografías. Lo de “el poeta Aragón” no fue otra cosa que una broma más: sus presuntos versos eran una sumatoria de ripios y dislates que provocaban risas y burlas piadosas.

Su credulidad inocente, su paso rápido y cortito que lo llevó casi hasta su muerte por las calles de la ciudad, ejerciendo el oficio de mandadero de una agencia de loterías del barrio Pichincha, lo salvaron de mayores agresiones –las que sufren los outsiders- pero no del olvido de las nuevas generaciones, antesala del olvido total.

A Higinio Alberto Maltaneres la marginalidad le llegó “por mano propia”. Hastiado de la rutina, desengañado por situaciones que nunca develó o enzarzado en ardua pelea con las sombras de la sinrazón, lo cierto es que dejando atrás su pasado de pacífico ciudadano, su ámbito familiar, su trabajo en el Correo y la condición de pequeño comerciante que ostentara alguna vez, se instaló en las calles, recovas y umbrales de la ciudad para convertirse en Cachilo y definirse para siempre como un croto.

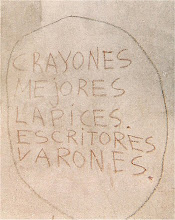

Su historia no sería muy distinta a la de cientos de parias sociales que –cada vez más- deambulan por la ciudad si Cachilo no hubiese elegido sus paredes, sus muros, sus columnas, sus veredas, como un enorme lienzo en blanco donde dejar grabados sus versos y graffitis que terminaron constituyendo un vasto corpus diseminado en distintos y muchos impensados ámbitos de la geografía de Rosario.

Su aspecto, sus bolsas y latas, su renuencia a la higiene, su agrio malhumor, su negativa a dialogar salvo con contadísimos interlocutores, le ganaron la inquietud y a veces la furia de los vecinos de los lugares donde asentaba su hábitat, pero sus versos y dibujos, inscriptos con ceritas, le fueron ganando el interés de escritores, pintores, semiólogos y críticos que hallaron para ellos explicaciones, resonancias, valores filosóficos y poéticos, honduras que escapan a los hombres y mujeres comunes.

Cachilo pasó a ser entonces un paradigma, un ícono, un creador tan incomprendido como sorprendente: se escribieron artículos y libros sobre él, se filmaron películas, se imprimieron sus textos, se lo declaró ciudadano ilustre de la ciudad (postmórtem, claro está) y se lo instaló en el módico Olimpo rosarino. A quien había renunciado al mundo por elegir la libertad más absoluta, todo aquello le habría parecido seguramente tan absurdo como efímero.

La Capital, 1867-2007, 140º aniversario, 15/11/07, p. 228.