Nadie sabe con certeza su verdadero nombre. Pero su figura está incorporada a la escenografía del centro de la ciudad desde hace cinco años. Su edad es mucho más imprecisa. Viste de negro y lleva una tupida barba blanca. En cualquier pared del centro, pueden leerse sus escritos. Los firma con el nombre de “Cachilo” o “Alberto Cachilo”.

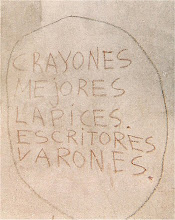

Le cuelgan unos tarritos, atados con un hilo a la altura de la cintura, y una botella de plástico, cuyo contenido se desconoce. Arrastra su estatura de monstruo hermoso, mientras en sus bolsillos afloran las puntas de sus lápices de colores dispuestos a rayar en las paredes estas cosas: “Doble filo/ yo soy maestro/ poeta/ hijo de monja blanca/ Los hombres hacemos torres/ y las mujeres hacen hijos pobres/ Jugar con poeta/ trae yeta…”.

Utiliza las casas abandonadas como refugio nocturno, pero tampoco descarta los comercios cerrados por la crisis y la hiperinflación. Hombre ermitaño, sólo algunas personas tienen acceso fácil a un diálogo con Cachilo. Es indiferente a la gente que pasa a su lado, mientras descansa en su banco de la peatonal o cuando está agazapado en el interior de alguna galería.

Sobre él se han tejido una serie de leyendas. Que ha sido un hombre rico que vivía en Buenos Aires, que abandonó a su familia para hacer vida de vagabundo solitario. Porque no se mezcla con el resto de la cofradía de crotos que deambulan sin rumbo fijo por el centro. “El no es un vagabundo, es un poeta”, aclaran aquellos escritores y dibujantes conocidos que apuestan a protegerlo de los prejuicios de los habitantes que pegan sus gritos en el cielo por la proliferación de pirujas a cualquier hora del día.

Cuando los desconocidos lo abordan en algún lugar de la ciudad, Cachilo lanza un largo monólogo: “Yo estoy bien, pibe, estoy acá… Vienen los chicos universitarios de Buenos Aires a ver a Cachilo. Y me traen una ginebra, un atado de cigarrillos y hablan con Cachilo y yo les digo que a mí me mandaron para una misión acá, para unir a los chicos de 20 años. Vos viste que los hombres se les pegan a las mujeres. Yo antes le pegaba a mi mujer, pero después deje de hacerlo porque no la quise más. ¿Viste que en Cochabamba y San Martín ha una carnicería? Bueno, José me quiere hacer trabajar, pero yo no quiero. Pero él a Cachilo lo quiere igual y le tira unas cositas para que pique…”

En la esquina de Santiago y Córdoba, alguna vez hubo una parrilla. Desde el interior emerge la figura de un sereno, único habitante en medio de un paisaje de abandono. Los ventanales del que fuera restaurante aún dejan leer los poetas de Cachilo, escritos en color celeste y rojo.

“Una vez vi la sombra de Cachilo que estaba escribiendo en los vidrios, es vivo, porque escribe con pinturitas que no salen así nomás, entonces le dije que no hiciera eso porque después tenía que limpiar yo”, narra el sereno.

- ¿Y él que le contestó? –preguntaron los visitantes.

- Me dijo; “¿Y dónde querés que escriba?” En un papel, le contesté, pero él sólo respondió “ah…” y se fue caminando…

Horacio Vargas y Luis Cáseres

Rosario/12, 12/10/1990, p.4

(ilustración del Tomi)

No hay comentarios:

Publicar un comentario